blog

奄美大島へ大島紬研修旅行

2018年11月5日

みなさま、こんにちは!

なんだかそろそろ年末の話なども出てきてほんのりと気ぜわしくなってきています。夏頃から色々なことに「平成最後の」という言葉がついてきています。元号が変わることが前もってわかることはなかったので何でも記念っぽくなって面白いですね。「平成最後の大晦日」「平成最後のお正月」の年末年始になるんですねー。次の元号は何でしょう。私は昭和の生まれで昭和の時代が長かったのでいくつもの元号を体験するなんて思ってもみなかったのですが、いよいよめでたく三つ目の元号の時代を生きていくことになります。なんだか楽しみです。

さて、先月に選抜社員さんたちの研修旅行が行われました。研修先は今年社長も見学に行きました奄美大島です。社長は大島紬がとても好きで、かなりの数の大島紬を仕入れて取り扱っているのですが、久しぶりに制作工程を見学して改めて大島紬の素晴らしさと貴重さを実感しましたので、ぜひ社員さん方にも体験してほしいと今回の研修旅行が決定いたしました。社長の見学レポートはこのブログ(過去記事←コチラ)でもご紹介していますので今回のブログでは詳しい説明は書きませんが合わせてお読みいただけたらなと思います。

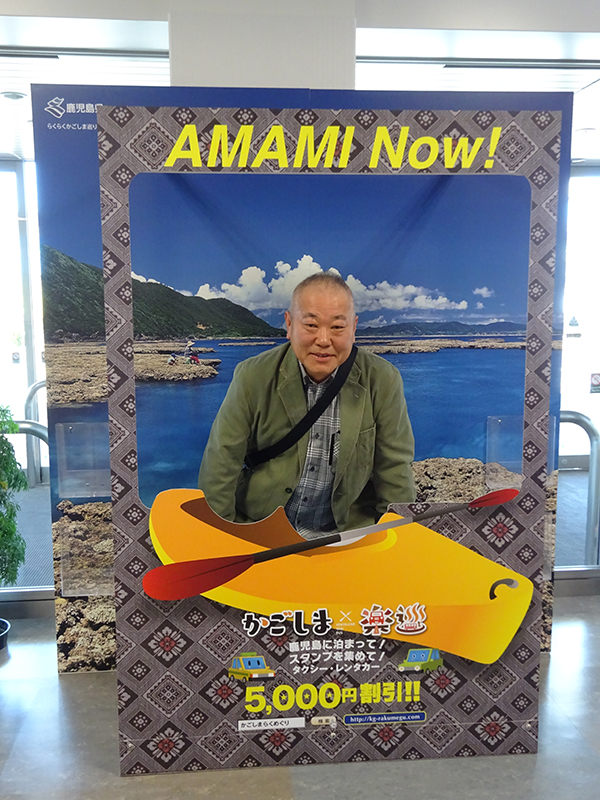

総勢6名での奄美大島への旅です。先日の社員運動会のブログ(過去記事←コチラ)で「僕の写真がほとんどなかった」とクレームを入れてきた方がいますのでオープニングはこちらの写真からどうぞ。古市店の堤店長です。

到着したらやはり鶏飯です。美味しかったという報告をもらっております。中西店長と金森さんと森下さんです。

そして早速本場奄美大島協同組合へ向かいます。

織り娘さんたちの技を見学し、機織り体験にチャレンジです。

こちらは締機で絣筵を織っているところですね。良ければ過去記事(←コチラ)をお読みください。これが大島紬の大事な工程の一つになります。

そして染めの工場へ。前回もお世話になりました社長さんです。

テーチ木の煮汁です。

社長は泥田体験をしましたが今回はテーチ木の煮汁での染め体験をしました。順番に漬けていき水で洗うという作業を繰り返すのだそうです。

社長はコーヒー片手にブラブラしてます。

泥田の代わりに泥の入った桶で泥染めです。

そして石灰の入った液に漬けると色が変わるということでそれぞれのセンスで染めにチャレンジです。

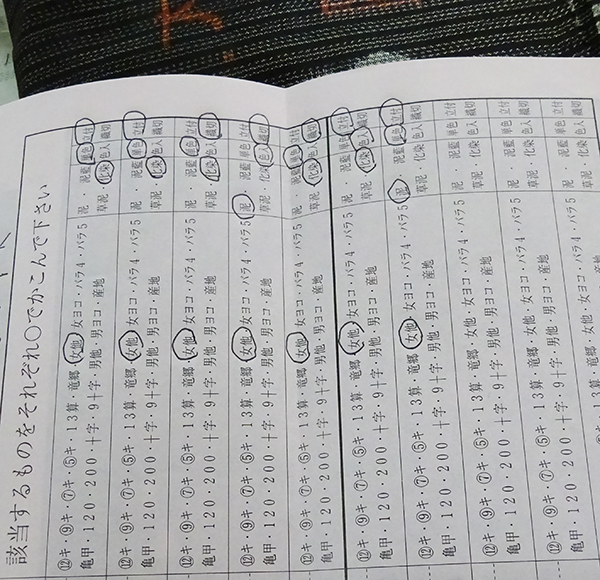

そして完成した大島紬を検品するところも見学しました。

検品する方はたったお一人、この方だけです。どうしてかというと、大島紬は大量生産するわけではないのでお一人でも十分検品できるのだそうです。みんなが見学しているときに織りあがった大島紬を一本風呂敷に包んで持ってこられた方がいたそうです。中西店長も「わぁ、本当に少しづつしか生産できないんだなぁ」としみじみ思ったそうです。

こんな風に全体をチェックしていきます。

織りムラがないか、巾がいがんでいないかなど厳しくチェックされます。

中には不合格になってしまうものも・・・。せっかく手間暇かけて織られた大島紬も不合格では組合では取り扱いません。どうなってしまうのでしょう・・・。

みなさん色々と体験し、現地の方のお話しを聞いて、一反を作り上げる労力を感じ、やっぱり大島紬の貴重さを実感したようです。

そしてこんなところも。西郷さんが住んでいたお家だそうです。

なんと10年に一回のかやぶき屋根(後ろに見えています)のふき替えをしていたそうです。

「10年に一度に遭遇するなんてすごい!」と入られなかったのに喜ぶ超ポジティブな皆さんです。

ふき替え中。

奄美大島の海を感じて・・・。この自然の中で大島紬は作られているのですね。

波の打ち寄せる音を聞きながら貝殻を拾う・・・。癒されそう・・・。

森下さん、少女のようですよ。

社長も・・・。なんか笑えますけど。

大島紬だけでなく、日本中の様々な場所で、その土地に根付いた技術でそれぞれの特徴を持った着物が作られています。出来上がった着物からもその技術の素晴らしさを想像したりしますが、こうして現地に赴き製作者さんのお声を聞くともっと感じるものがあります。その感動をたくさんの方に伝えられるよう私たちももっと商品のことを知らなければいけないなと思います。日本の誇る技術の結晶である着物に携われて幸せです。これからも産地とお客様の懸け橋になれるよう頑張っていきたいと思います。