blog

爪掻本綴れ

2015年3月20日

みなさま、こんにちは![]()

ただ今「春の大感謝祭」(←コチラ)を開催中のきもの館でございます![]()

3月は京都の問屋さんが決算の時期だそうで、大放出品を携えてご参加いただいております。その中に綴れ帯をたくさん揃えて来て頂いた問屋さんがおられます。職人さんもお越し頂いて実演もして頂きました。

こちらがその織機です。小さめサイズだそうです。この大きさで小風呂敷サイズまで織られるそうです。

爪掻本綴れはその名の通り緯糸を爪でかき寄せて織っていきます。そのために爪をギザギザにけずっていると写真では見たことがあるのですが本当に拝見するのは初めてです![]() 全ての指ではなくて使う指だけで(当たり前ですね

全ての指ではなくて使う指だけで(当たり前ですね![]() )両手2本ずつギザギザでした。これぐらいの浅めのギザギザでいいそうです。

)両手2本ずつギザギザでした。これぐらいの浅めのギザギザでいいそうです。

お柄の色ごとに経糸を持ち上げ緯糸を通し爪で掻き寄せます。

このため裏全体に緯糸が渡ることがありません。そして色ごとに交互に糸を通しているので裏表同じように出来上がるのです!なので綴れ帯は唯一、裏表ひっくり返して仕立て替えできる帯なのです![]()

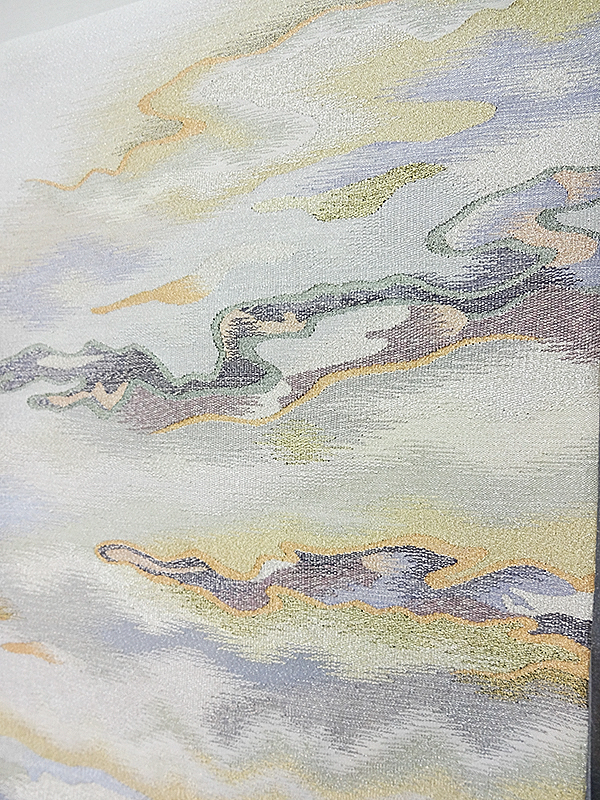

色数が多いほど手間もかかりますし、そのお柄もはっきりした図案よりぼかしのようになっている物は難しいそうです。難しいに違いありません!実際見せて頂いたら本当に納得です。こういうお柄は大変難しいでしょう![]()

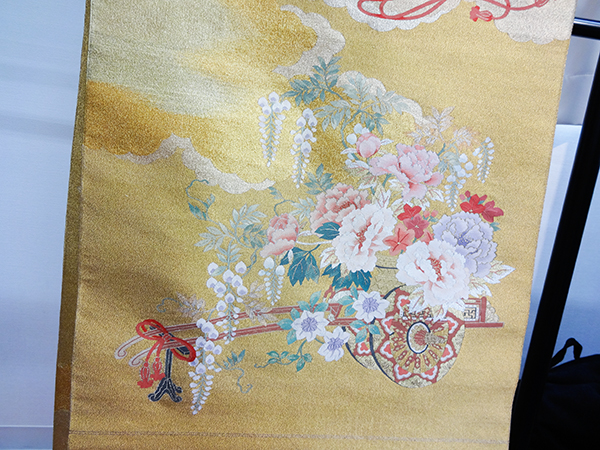

こちらは爪掻き本綴れの丸帯です。

全通のお柄です。昔は丸帯も見かけましたが最近は少ないです。このまま半分に折って仕立てたり、裏地をつけて二本分の帯にしたとも聞きます。お柄を端から順番に見せて下さいました。

こちらが手先です。たっぷりのお柄ですね。

中に巻かれるところも雲取りのお柄です。

あぁ!前柄がちゃんとありました!

ここがお太鼓のお柄です。豪華です![]()

そしてこのあたり二重太鼓の内側、太鼓裏のお柄になるそうです。

綴れ織によく見られる無地場の金が織り込まれているように見えるのは、綴れ織り専用に金箔をとびとびになるように撚りをかけた糸で織られているそうです。とても柔らかい綴れ織ですが、とってもしっかりしていてこの通り![]() ピンと立つのです

ピンと立つのです![]() これが柔らかいけれど締めやすい証なのだそうです。

これが柔らかいけれど締めやすい証なのだそうです。

綴れ帯は八寸のものが多いのですが、今回は袋帯もたくさん揃えて頂いております。その裏地は表地と同じ綴れ織の物をつけるそうです。綴れ織は緯糸が裏に渡っていないため本当に薄く締めやすいのです。裏地をつけてもこの厚さです。裏地とは言わないそうですが。

この帯は本当に凝ったお柄です![]() 裏もこの通り同じです。

裏もこの通り同じです。

たくさん綴れ織のお話を伺えてとても嬉しかったです。年に数回色々な職人さんにお越しいただきますがいつもその技術の素晴らしさに感動します。着物や帯に込められた日本の伝統技術は本当に素晴らしい![]() ぜひ皆様にも実際に見て触れてほしいと思います

ぜひ皆様にも実際に見て触れてほしいと思います![]()

ブログランキングに参加してみました![]()

↓↓↓クリックで応援をよろしくお願いします![]()