blog

都えん遊会2024での着物

2024年2月12日

みなさま、こんにちは!

きもの館で催されました都えん遊会にお越し下さいましたお客様、誠にありがとうございました。

そして今回、初日と二日目は京都の舞妓さん、芸妓さんをつとめ、今は着付け教室をされている今井茜先生にお越しいただき、着姿が美しく見える着物の着方の特別講演会を開催いたしました。

こちらが今井先生です。京都で培われた着物美のこだわりを惜しげもなく教えて下さいました。はんなりと、やはり舞妓さん芸妓さんの雰囲気を感じます。

講演会では実践的なお話がたくさん!メモを取っているお客様もいらっしゃいました。

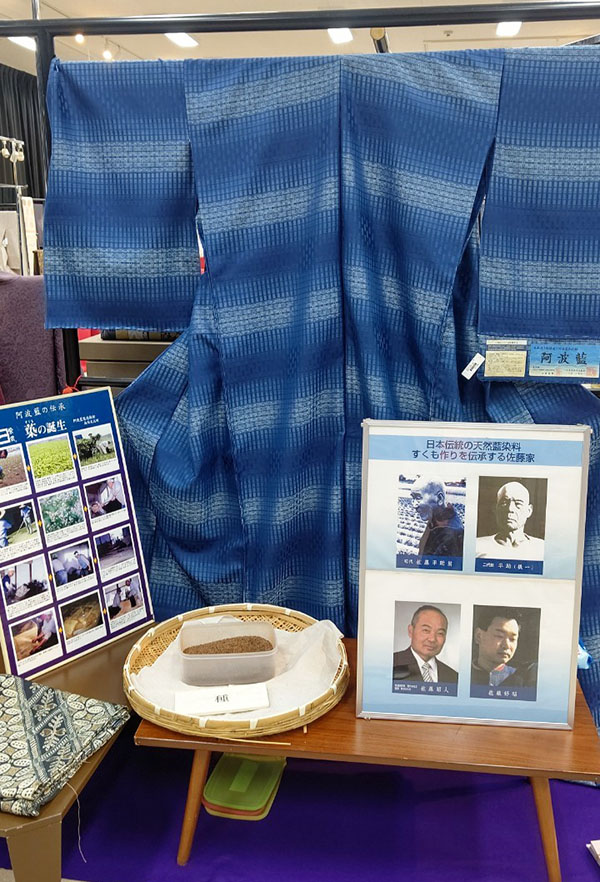

そして三日目は徳島県の藍染師、矢野藍秀先生に藍のお話を講演していただきました。

藍染めの製品は藍染めの原料となる「蒅-すくも-」を作る藍師と、その「蒅」を発酵させ染料にして布を染める藍染師とがいて出来上がります。タデ科の植物である藍を育てるところから絹を染めるまで、矢野先生にお話しいただきました。

藍の種、葉、「蒅」。

矢野先生の爪は真っ青です。でも新しく伸びてくる爪はピンクなんですって。どれだけ毎日染めをしているかがわかります。

そしてもう一つ、今回絞り染めのきぬたやさんの商品も揃えさせていただきました。

反物を絞るとこんなに小さくなるのです。手作業でこんなに細かく絞るなんて凄いですね。

持っていただいているのはODIの石田さんです。

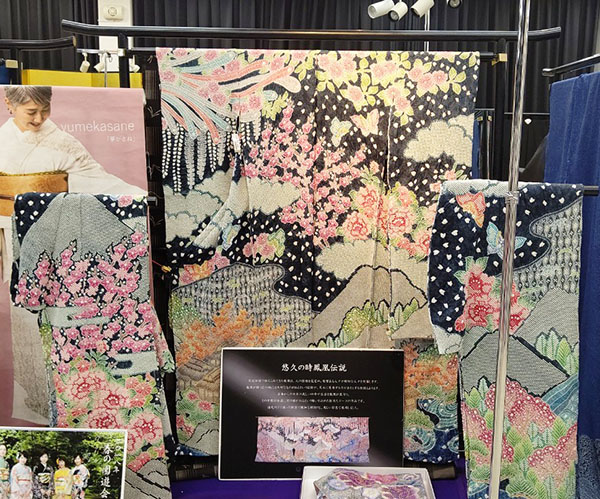

そしてこの振袖、三枚並べると一つの景色になるのです。

これが広げたところです。

ほんと、凄いです。人間って凄い。

先人たちの想像力と、それを実現するための努力、本当に奇跡のように生み出されたこれらの技術に感動するばかりです。

素晴らしい作品を揃えて下さいました先生方、問屋さんの皆さん、本当にありがとうございました。

さて、感動の余韻に浸ってしまいますが、今回は「展示会での着物」編でございます。

今回、冬にぴったりな暖かい結城紬を着てみました。

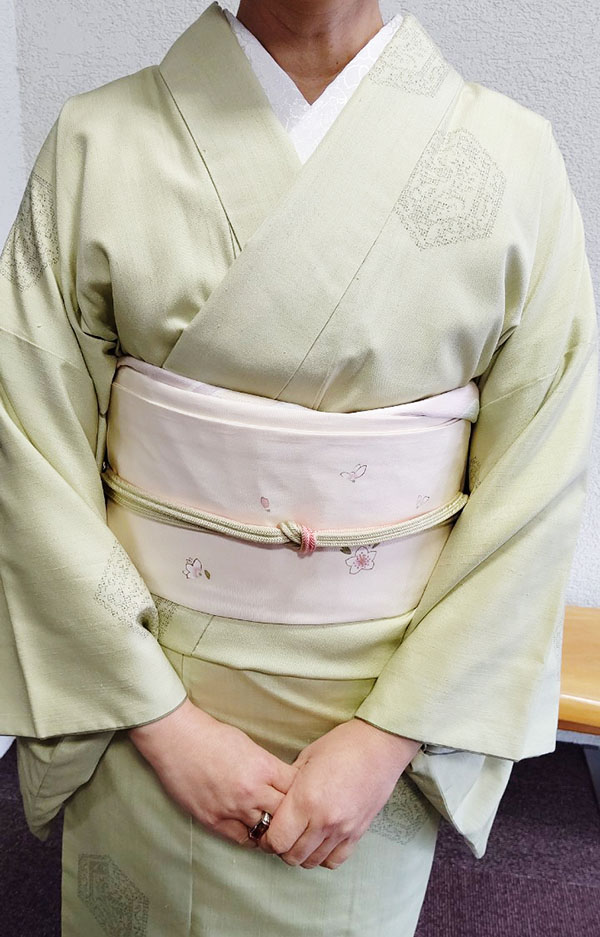

初日は鶸色の結城紬に安治郎先生の染めの名古屋帯です。私より後ろのきぬたやさんの振袖が気になりますね。

総絞りのきものって淡い色合いが多いイメージですがこんなに鮮やかな色も美しいですね。

2日目はピンクの結城紬に八寸帯で着楽な感じに。こちらも後ろの着物が気になりますね。藍染めの訪問着です。ここまで深い色になるには何度も何度も染めなければいけません。染めムラがあったら台無しです。本当に大変な作業です。

そして三日目は鶸色の結城紬にお雛様の染め帯を。この時期だけの帯です。

ふと思ったのですけど、一月から梅、桃、桜、と咲いていきますが、モチーフとして桃の花ってどんな形なんでしょう。梅も桜もわかりやすいですが桃って特徴あるのでしょうか。たぶんこの帯は桃の花なんでしょうけど、お雛様が無かったら桃かどうかわからないですよね。どなたか教えて下さい。

そして!お待ちかねの福田店長の部屋でございます。

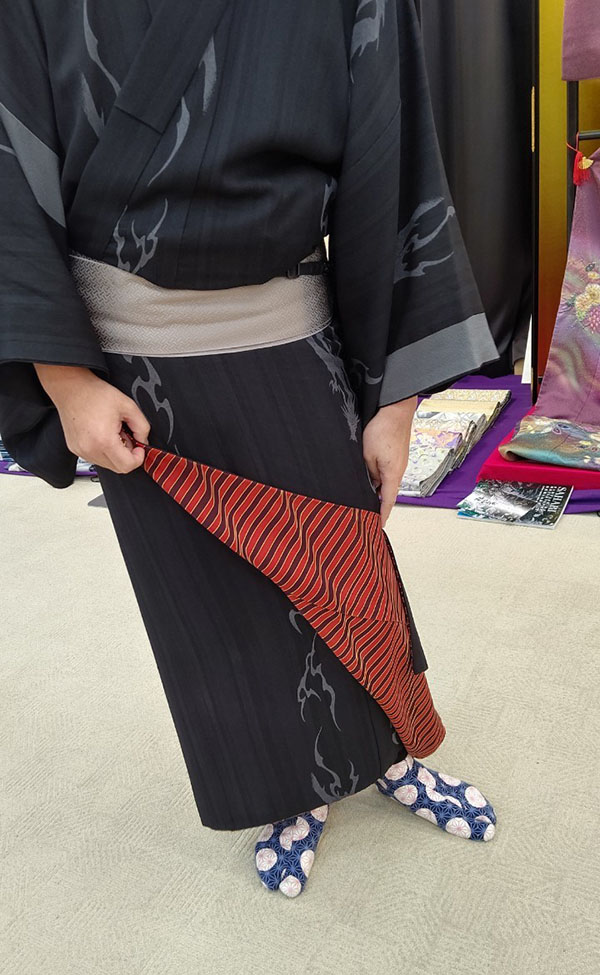

3日間違う着物でいらしてたのですけど、写真が撮れたのは先月と同じ龍の着物でした。そのかわり、先月は見られなかった八掛をちらり。これは小紋の生地なのだそうです。おしゃれですね!

今月には各店で催しがあります。本当に着物って美しいなと思います。ぜひ、お近くの本きもの松葉へいらしてください!