blog

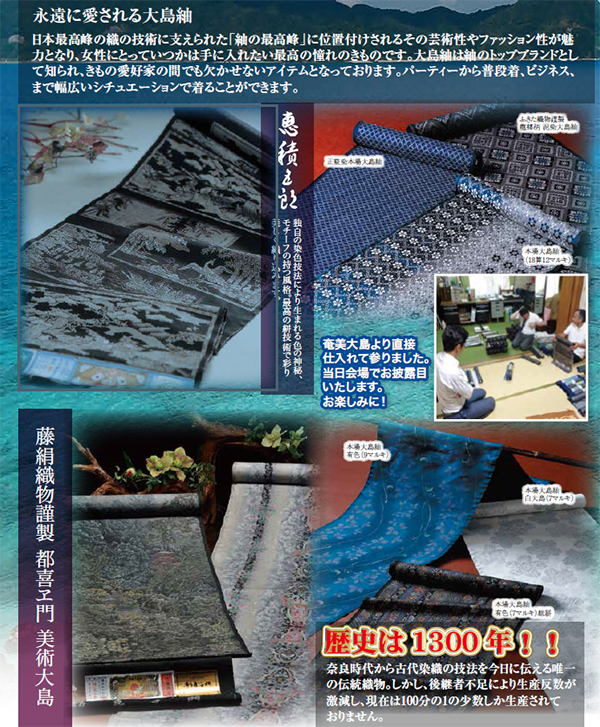

奄美大島へ大島紬を訪ねて

2018年8月7日

みなさま、こんにちは!

今朝は少し暑さもましなような気がします。なんと今日は立秋なのです。もう秋だなんて・・・信じられない・・・。絶対まだまだ暑いと思いますがもうこれからは残暑なのだそうです。8月中は夏のお祭りや花火大会があちこちで行われますので皆さま浴衣を着て満喫してくださいね。本きもの松葉は本店と千代田店はお盆休みを頂きますが他の店舗は通常通りの営業をしております。夏休みに成人式のお支度を考えてらっしゃるお嬢様はぜひお越しくださいね。

さて、木曜日から4日間、きもの館におきまして「大島紬美術展 わっしょい夏祭り」(←コチラ)が催されます。これに先立ちまして、社長が懇意にさせて頂いております問屋さんに大島紬の工房見学に連れて行って頂きました。

大河ドラマ「西郷どん」を見ているのでなおさら楽しみな社長、奄美大島は奄美空港へ到着です。

お世話になりました外与株式会社の笹田さんです。

紬のプロ、有限会社京都遊美の吉田さんも同行しました。

まずは奄美名物の「鶏飯」です。ご飯にほぐした鶏肉や椎茸、錦糸卵などを乗せてお出汁をかけて食べます。美味♡

早速、本場奄美大島協同組合へ向かいます。

奄美大島で作られる大島紬は昭和40年代の最盛期には50万反生産されていました。ところが今ではたったの5,000反、100分の一にまで生産量が減っています。この数は友禅染にする白生地も入っていますので、一般的にイメージする絣模様の入った大島紬の数はもっと少ないのです。

大島紬を後世に残すために協同組合では激減している織り娘さんを育成されています。大島紬作りは奄美大島の一大産業だったのですが今は観光や黒糖、焼酎が産業の中心です。地元の方はそちらに携わる方が多く、織り娘さんは本土から来られて修行しているのだそうです。

織りの先生と織り娘さんたちです。少し織っては針で柄合わせをしていく、本当に細かい織りの作業です。

この織りの工程の前に絣糸を作らなければなりません。絣糸を作るために泥田で染めるのに締機(しめばた)で絣筵(かすりむしろ)を作ります。括り糸の役割の木綿糸を経糸に張り、絹糸を緯に通して織られる布が絣筵と呼ばれるものです。これは強く打ち込まなければいけないため男の人がする仕事なのだそうで、繊細な絣模様を作り上げる熟練の技術が必要でなかなか後継者が育たないのだそうです。今回見学させていただいたお二人を合わせて数名しかいらっしゃらないそうで、この工程をする方がいなくなると本当に絣模様の大島紬を作ることができなくなってしまいます。

そして染めの工程です。大島紬のあの黒い茶褐色はテーチ木の煮汁で何回も染め、その後泥田に浸して揉みこむという作業を何度も繰り返します。テーチ木のタンニンと泥の鉄分が反応し、何度も繰り返すことによって深みのある艶やかな色合いに染め上がります。繰り返す、と書けば簡単ですが、染めるたびに乾燥させ何か月もかかって染め上げるのです。この泥田は奄美大島にしかありません。鹿児島産の大島紬も糸は奄美で染めています。

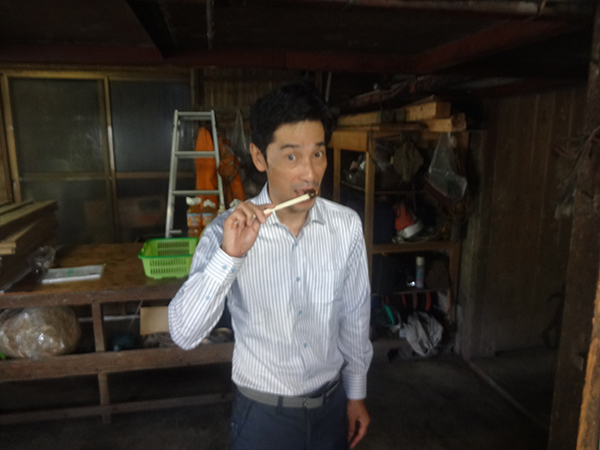

これがテーチ木です。染工場の社長さんです。

この煮汁の配合は分量の数字があるのではなく経験でしかわからないそうで、ここでもなかなか後継者が育ちにくいのだそうです。

そして泥田で泥染め体験をさせて頂きました。

楽しそうに笑っていますが大変な作業だと思います。

ここにブラタモリの撮影が来たのだそうです。

そしてもう一軒、奄美の有名な黒糖屋さんの水間黒糖さんにも行ってまいりました。

100%、サトウキビのみで昔ながらの手作りで作られた黒糖は他にない味わいでとても有名なのだそうです。

出来たてを食べさせてもらいました。美味しい!

出来たてを食べさせてもらいました。美味しい!

ここにもタモリが。水間黒糖さんの奥様とサトウキビ畑の前で。

ご主人とも。

そしていよいよ大島紬の仕入れに行ってまいりました。どんな素晴らしい商品があるのかは「わっしょい夏祭り」でのお楽しみです!

その機屋さんの奥様が手作りの奄美のお菓子や果物をご用意してくださいました。素敵なおもてなしに感激です。

ソテツの群生です。奄美に自生しているソテツには鉄分がたっぷり含まれているのです。奄美の土壌から鉄分を吸収し葉の先まで鉄がいきわたります。そしてその葉が枯れて落ち、そこに含まれる鉄分がまた土に返り、根が再びその鉄分を吸収する・・・。なのでソテツは「鉄が蘇る(蘇鉄)」と書くのです。この鉄分を含む奄美の土のおかげで大島紬が作られているのです。

社長も久しぶりに奄美大島へ行き大島紬の製作工程を見学して、改めて伝統技術の素晴らしさと貴重さを感じました。今回はこの大島紬の繊細で精緻な美しさをたくさんの方に知っていただきたいと思います。「わっしょい夏祭り」では語り部の方にお越しいただき大島紬の魅力をお話しいただくことになっております。皆さまぜひお楽しみにお越しください。