blog

琉球紅型をたずねて

2020年8月10日

みなさま、こんにちは!

毎年この暑い8月にはきもの館で南国の着物にこだわった展示会「わっしょい夏祭り」を開催しています。南国沖縄には本島を始め多くの島々でその土地独特の織物があります。きもの館ではこれまでも様々な大島紬を驚くほどの数を揃え皆様にご覧いただいたり、着物好きにはたまらない個展となっております。そんな今年の「わっしょい夏祭り」は沖縄唯一の染め物、琉球紅型に力を入れた、これまでにない南国展になっております。

色鮮やかな色彩と独特な絵柄にファンがとても多い琉球紅型。琉球王朝の時代には王族や身分の高い士族が身に着ける琉風の装束でした。琉球紅型は全て手作り、道具も職人さんがご自分で作るのです。例えば型紙を彫るときに下にひく台は沖縄の豆腐を乾燥させたルクジュウというもの。琉球紅型の技術は琉球王国存続の荒波の歴史の中においても脈々と受け継がれてきました。しかし、第二次世界大戦の沖縄での激しい地上戦で全てのものが失われてしまいました。戦後、沖縄の方たちの類稀なる努力によって現在のように蘇りました。そして、琉風の装束であった琉球紅型は和風の装束として、着物として多くの人々を魅了し続けています。

そんな琉球紅型の魅力に迫るため、外与株式会社の笹田さん、京都遊美の吉田さんと共に社長が沖縄へ見学へ行って参りました。

一軒目は知念紅型研究所です。写真は10代目の知念冬馬さんです。

琉球紅型は顔料を使っていて、生地に染み込まないために繊維の間に筆で刷り込んでいくのだそうです。

鮮やかな色合いですね。吉田さんも興味津々。

そしてこちらは沖縄三線組合です。今回のわっしょい夏祭りには三線のコンサートがあります。皆さんの良く知った曲を三線で演奏していただけるそうです。おたのしみに!

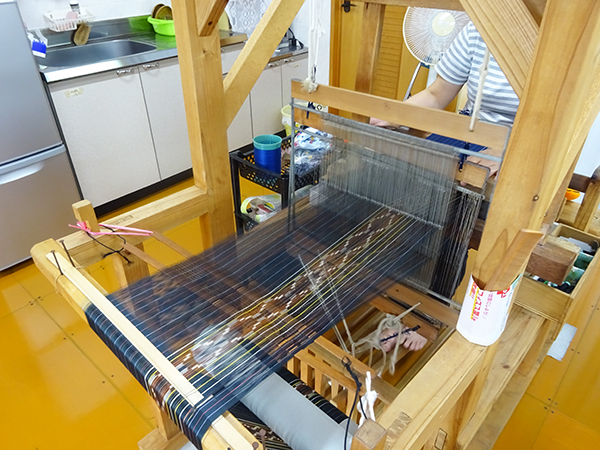

そして、桃原紅型工房に伺いました。こちらでは琉球絣を見学させていただきました。

琉球王朝時代、中国、日本、朝鮮、そして東南アジアなど様々な国と交易をし、様々な文化がもたらされた中に絣の文化があり、沖縄の風土の中で独特な絣が育まれました。絣の模様は琉球王朝時代からある図案に職人さんがアレンジしてオリジナルを作るそうです。そのモチーフは沖縄の自然や生活道具なのだそうで、図案の意味を知って身にまとうのが楽しくなります。

使われる色は意外に華やかで色々ありますが基本は藍色です。沖縄で作られる琉球藍を使って染められています。

こちらは琉球絣ならではの「巻き取り」という工程ではないでしょうか。図案を見ながら絣糸と地糸を配置し筬に通して巻き取っていきます。

そしてこちらはやふそ紅型工房の琉球びんがた伝統工芸士、屋冨祖 幸子さんです。屋冨祖さんは琉球びんがた事業協同組合顧問でもあります。

今回のわっしょい夏祭りのためにそれぞれの工房で注文をお願いしています。皆さんにお披露目するのが今から楽しみです。

そして大城廣四郎織物工房へ。

こちらでも催事に向けて仕入れをしてまいりました。こちらは大城一夫さんと奥様です。

最後は玉那覇紅型工房 へ。趣のある工房です。

こちらは玉那覇有勝さんです。

こちらの工房でもたくさんの作品から選ばせていただきました。

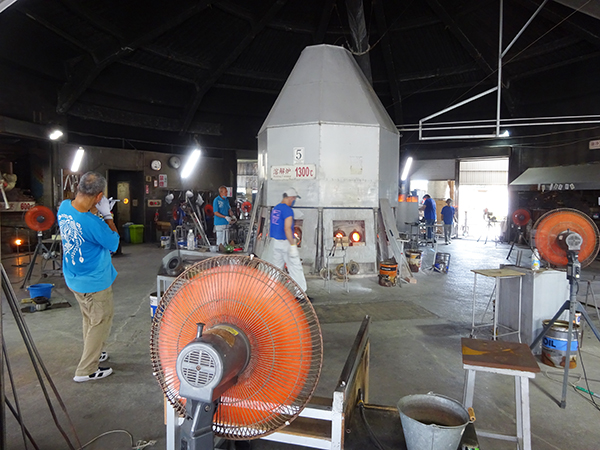

そして皆様へのプレゼントととして、琉球グラスの工房へも行って参りました。ぜひ皆さまお申し込みくださいね!

琉球紅型、琉球絣を始め、大島紬、久米島紬、花織など、南国着物を一堂に集めた魅力あふれる個展となっております。

皆さまぜひ「わっしょい夏祭り」へお越しください!